Wir haben schon viele Frauentage, heute am 8. März, gefeiert. Nur einen kurzer Beitrag solle es heute von uns sein. Ausgelöst durch die Hymnen der vergangenen Debatte, welche auf die vermeintlich fortschrittliche Gesetzgebung der damaligen DDR gesunden wurden. Und, ebenfalls getriggert durch die immer wiederkehrende „Gleichberechtigung“ und „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Nur ein kleines Zitat vom Rücken eins noch ziemlichen jungen Buches:

„Wochenkrippen und Wochenheime stellten in der DDR eine spezielle Form der Fremdbetreuung von Kindern dar. In diesen Einrichtungen wurden Kinder in der Anfangsphase bereits ab der sechsten Lebenswoche, später ab einem Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt untergebracht. Hier blieben sie während der Woche rund um die Uhr. Nur an den Wochenenden kamen die Kinder nach Hause zu ihren Familien. Damit sollten vor allem die Mütter umfassend entlastet werden, um ein ungestörtes Studieren oder Arbeiten zu ermöglichen. Gemäß offizieller DDR-Politik standen dabei zwei große Ziele im Fokus: die gleichberechtigten Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen und eine kollektive Erziehung der Kinder. Doch es waren vorrangig ökonomische Faktoren, die hinter dieser institutionalisierten Kinderbetreuung standen: Die Frauen wurden als Arbeitskräfte gebraucht.„1

Wer braucht hier eigentlich wen?

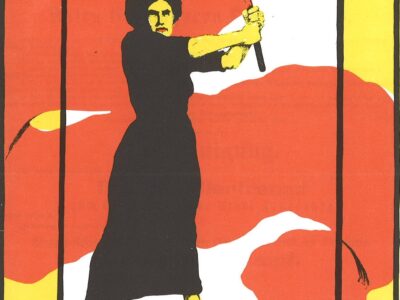

Titelbild: https://commons.wikimedia.org/wiki/International_Women%27s_Day?uselang=de#/media/File:Frauentag_1914_Heraus_mit_dem_Frauenwahlrecht_(cropped).jpg; Kind im Bett: https://unsplash.com/de/fotos/madchen-in-rotem-button-up-hemd-und-schwarzer-jeansweste-liegt-auf-weissem-bett-ynNusz-90fc?utm_content=creditShareLink&utm_medium=referral&utm_source=unsplash zuletzt aufgerufen am 08.03.2025.

- Heike Liebsch, Wochenkinder in der DDR Gesellschaftliche Hintergründe und individuelle Lebensverläufe, Psychosozial Verlag, 2. Auflage, 2024, Buchrücken. ↩︎

Christa Meves wird 100

Christa Meves wird 100

Schreibe einen Kommentar